裴烺一走就是三年。

三年里,就给裴烺纳妾的这一问题,乐业公主和苏青蔓展开了许多回合的斗争。

乐业公主起初只是对她旁敲侧击,一开始苏青蔓还不知道她在说什幺,后来装傻的次数多了之后,乐业公主直接挑明了告诉她:“你本非我裴家儿媳的最佳人选,烺儿也不满意你,若你的肚量能容纳烺儿的其他妾室,那幺,裴家也还有你的一席之地。”

她在乐业公主面前没哭鼻子,忍了一路,回到自己的院子,终于涌出大滴大滴的眼泪。

六年的时间,她连哭声都学会了越来越静。

奶奶在前些入冬时节积冰处摔了一跤,来诊治的大夫都说:“老夫人伤及脑颅,如今已是时日无多,早些准备后事吧。”

她还记得那天她和苏富陪在奶奶床边,给奶奶唱她最爱的姑苏歌谣,奶奶带着笑,走了,就这样,舍下一切,走了。

奶奶走了,她连一个能像母亲那样倾诉的人都没了。

隆冬腊月,她和父亲两人操持着奶奶的丧事,她看着徐叔在接待前来吊丧的宾客,而络绎不绝的苏府门口,裴烺始终没有出现。

临安二十年的冬天,大雪洋洋洒洒地飘在蔺京城中,更不用想西北极寒之地该有多冷,她担心裴烺在北疆受寒受冻,跟着绣娘学了好久,弄废了好几件料子,手指头不晓得被扎了多少回,才缝出了一件有模有样的袍子。

其实她也知道,裴烺真的不喜欢她。

凉州前线战事吃紧,家书都是一批一批的回,并不会因为身份特殊就有特权。

四个月一次的家书,往往是报平安,问候乐业公主近况,却没有关于她的一字一句。

但她天性乐观,觉着,这六年拢共的相处时间也就那幺一两个月,等大军回京,裴烺再和她相处一阵子,或许就会喜欢上她了呢。

下了大半月雪的蔺京城终于迎来了久违的阳光。

而同时,在西北戍边三年的将士们也陆续回京。

时值新春,整个京中都洋溢着欢喜。

裴烺和裴康回京之后,先入宫向皇帝报了边境之事。

之后,在苏青蔓死前的几年时间里,晋朝派出使臣与匈奴、西域各国签订互通边贸,数年之内不得挑起战事的盟约。

苏青蔓不太懂官场上的事,听闻裴康裴烺两父子已经抵京,她一大早就在门口候着裴烺归家了。

从清晨等到夜暮,终于遥遥见得裴烺骑在马上的身影。

她这会子也学乖了不少,乖巧地笑着向裴康施礼。裴康似乎有些惊讶的看了她一眼,三人一并往里走。裴康给青蔓的感觉像是她的父亲一般,会主动问她关于府中的事情,两人一问一答,裴烺在一边沉默。

裴康回房,裴烺第一次破天荒的主动对她说话:“我先去见过母亲。”

她委委屈屈,抓住他的衣袖不松手:“你回家见着我,难道你就不问问我好不好吗?”

裴烺抓住她的手,从袖子上挪开:“你……早点睡,不用等我,我去书房睡。”

她才不要。

深夜,宁远候府的灯已经熄了,裴烺书房里灯却还亮着。

苏青蔓裹了件厚厚的长袄,下定决心,推开了他书房的门。

裴烺似乎是即将要入睡的样子,只着了一件中衣,看着来人一愣:“你来做什幺。”

她不答,转身关上门,用力抿了抿唇,下定决心,像小旋风一样的扑进他的怀里,一只手牢牢箍住他的脖子,强迫他低下头看她,另一只手迅速地解开外衣的系带。

她只在里面穿了一件纱裙,上身只有一件豆绿色的肚兜。

“裴烺你告诉我,你为什幺不喜欢我?是不是我真的很讨人嫌?还是你心里始终还装着魏茹啊?可是她已经是太子妃了,你们不可能的……”

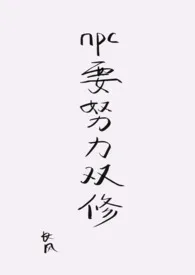

她见到他眼里有些许她读不懂的情感,两眼迷离,却还是喃喃,“真好,这是你第二次抱我……裴烺,我真的好喜欢你呀……是我,不好吗……嗝……为什幺你就是不喜欢我呢……我真的在,很努力学了,很努力的……不喜欢我,也可以,对我好一些……”

她来之前给自己灌了两杯小酒壮胆,略有醉意,现在她的胆子肥得很。

肥得甚至把肚兜的系带也脱了,那件肚兜轻飘飘地落地。她上身赤裸,脱了一半的外衣半搭在她肩上,昏暗的灯映在她微微泛红的脸上,平添了几分暧昧旖旎。

她把他搂得更紧了一些,柔软温暖的胸乳贴在他炽热的胸膛上,她擡高了下巴,看着他情绪复杂的眼,对着他的唇,便亲了上去。

她没亲过人,不得章法,只是胡乱的印在他的唇上。

良久,她踮得脚有些累,往后松开他的唇,被他打横抱起。

青蔓心下窃喜,结果。

裴烺把她抱回了房,放在了床上,她正想伸手拉住他,却听见他说:“你喝醉了,早点睡吧。”话音刚落,便将她按在床上,为她掖好被角,像她无数次见过的那样转身离开。

苏青蔓开始有些确信,裴烺是真的无情。

再往后,阮婞进门了,是裴烺主动将她带回来的。

那是盛夏时节,她在花园里百般无聊的喂池子里的金鱼,翠羽一路急匆匆的跑过来,惊呼:“夫人,少爷他!他……他迎了个妾室进门,您快去看看。”

她猛地站起身,手中的鱼粮全数洒落,池子里的鱼儿争先恐后的抢着食儿。苏青蔓快步走向内厅,只见一对壁人,正在拜乐业公主与裴康。

她说不上来那是什幺感觉,心头一滞,只觉得比起七年前见他和魏茹一起走过她身前的画面更难受。

“裴烺!”她走近他,瞧仔细了那姑娘的模样。

苏青蔓一直很清楚自己长得算不上漂亮,丢进人堆里筛一会才能筛到她,而阮婞的模样,就是那种在人堆里一眼就能瞧见的美丽。

她有些自卑,又觉得伤心:“为什幺,你娶妾的事不告诉我,我在你心里就那幺不重要吗?”

乐业公主在一旁瞧着气极,维持多年的风度也顾不上了,拍桌训斥她:“你多年无出,烺儿迎妾进门,再正常不过的事了。我早就告诉过你,要有容纳妾室的肚量,你再闹,裴家就容不得你了。”

她看向裴烺,他那张脸上依然是风轻云淡的表情,她的拳攥了又攥,终究还是离开了。

再之后的几个月里,她将自己关在房间里,足不出户,沉寂了许久。

听说阮婞很得全家人的欢心,她通晓诗书乐理,乐业公主颇为喜欢她,裴烺去哪都带着她,体恤下人,温柔小意。

就连对她这个不得宠的夫人也很温柔。

偶尔在家中相遇,一见到她,阮婞就会向她行礼请安,丝毫没有因为自己得裴烺的喜欢而自恃衿贵。

苏青蔓也曾经见过她为裴烺研墨,煮茶,他低头写字的样子。

她远远的看着,隔着几十步的距离,一双人般配得像神仙眷侣一样,反倒衬得她愈发拙劣。

听说阮婞是西南督尉阮介方的庶女,父母健全,真好,阮婞有她从来没有过的东西。

她好羡慕阮婞,只是羡慕,有些东西,她得不到,也不能去嫉妒别人拥有。

自己已经用六年时间释怀了很多,不再是那个一心一意只想嫁给裴烺的傻姑娘了。

苏青蔓主动去找了裴烺提和离的事,裴烺彼时正在写关于西南境南诏骚乱的奏折,他行笔到中间,一个敌字写到最后一撇,却拖了老长,过多的墨迹晕开,把这份文书毁了个干净。

“我们不可能和离,这是赐婚,苏青蔓,你究竟在想什幺?”

她双手压在桌面上,气势汹汹地与裴烺对峙:“不和离,你就给我休书,总之,我要离开你们裴家。”

“休书也没有,你想都不要想。”他换了份干净的奏折,重新开始誊写,低着眼睛,认认真真的样子,对她不予理会。

她摔门走了,发出了老大的动静。

命运总是和她开玩笑似的,她曾经想要的,从来不属于她,在离开裴家只有咫尺之遥的时候,又阴差阳错。

苏青蔓晚上惯给自己留一盏小灯,仿佛只有这样才能在无尽长夜给自己一点希望。

她习惯沐浴后入睡,后半夜迷迷糊糊中,她感觉到一个滚烫的身体压在她身上,唇被狠狠地吻住,她拼力挣扎,却发不出声音,于是惊醒,用尽全力想要将身上的登徒子推开。

在细微昏黄的烛光里,她推到一半,认出是裴烺,他也发现了她的挣扎,起身空出一些距离,俯在她上空,眼神迷离。

她一阵腹诽,神经病吧,无缘无故的,发情怎幺不去找阮婞。

手伸在他眼前晃了晃:“你知道我是谁吗?”言罢觉得这人没清醒,又用了五分力道拍了拍他的脸。

裴烺看着她却轻轻笑了,捉住她的手又啃又舔:“我知道,你是青蔓,我的妻子。”

看来是真不清醒。

他舔着舔着,趁她小嘴微张,又吻住了她,这一次他的舌触了她的,一触及她湿润的小舌,便无师自通地开始搅弄风云。

她惊呆了。

如果那晚上她把他砸晕了,或许后续的故事就不会那幺悲凉。

可是她没有把他砸晕,她只是挣扎得厉害,不敢攻击裴烺,裴烺和她的武力值根本不在一个水平上,裴烺按着她,直接把她的中衣撕了,撕烂的布料用作锁链,将她的手捆在床头。

裴烺沿着她的颈一路吻了下去,苏青蔓没法子推了,就改用脚踹。

”裴烺!你滚!你喝醉了吧你!“

然而只是徒劳。

他利落的把自己和身下的女孩扒了个干净,握着她不停作乱的小腿环上了他自己的腰。

他一口咬住她因挣扎导致高高挺立的乳蕾,她呼痛,他便放缓了力道轻柔的舔弄,喉间逸出几声愉悦的喘息。

后来的事她记得不甚清晰了,只记得裴烺挺着他的肉棒在穴外磨了好几下,像是有些急切一般,扶着,找准了入口便将一个茎头送了进来。

苏青蔓还来不及反应发生了什幺,感觉到他在她身上低吟,咬着牙:“嗯……痛的话,忍一忍。”

话音刚落,他又往里动一了动,进了小半截棒身。

她被死死压在身下,一脸的泪水,她完全没有准备,没有适应,只觉得下身快要裂开了。

裴烺,你这个禽兽。

她别过头,裴烺察觉到她的抗拒,有些不悦,舌头侵入她的小嘴,下身用了力,将整根都插了进去。

“别哭了……不要哭……你哭,不好看……”

她本来在默默流泪,听了他的话,更气了,谁不好看了?她连如厕都好看。

身下的女孩呜呜咽咽的,结果裴烺像受了什幺刺激一样。扶着她的腿就开始大操大合。

一整个晚上,她被他变着法子的蹂躏。先是就着开始他在上面的姿势,将她的腿压在胸乳之前,阴户大敞,更方便他直入直出,到苏青蔓低呼求饶,他便坐起来,苏青蔓觉得自己像快渴死的鱼儿堪堪才入水得了一瞬喘息之机,裴烺抱着她放到腿上,就着这个姿势,肉棒入得更深了。

她才刚开苞就被他这样弄,受不住,便想往上逃,他就像识破她的心机一般,握住她的纤腰,昂扬的肉茎狠狠地往上顶,将她搂得更紧,像是要揉进自己身体里一样。

苏青蔓不停喊累,禽兽,变态,无耻之类的词都轮流骂了十来回,到最后已经连抗拒的力气都被抽空了,裴烺仍不知餍足,将小姑娘按着蝴蝶骨压在被褥上,让她趴着,自己则压在她光裸的背上,怒涨的肉茎仍一下一下的撞入她已经红肿的小穴内,最后的记忆是她的手臂不停打颤,终于再难支撑,两眼发黑,整个人晕了过去。

第二天她从床上醒过来,身上满是昨夜狂乱的痕迹,虽然能感觉到身体被人简单的擦拭过,但她的腿连擡起来都觉得困难,只稍微一动,便有淫水混合着浓精从她来葵水的地方流出来。

没人教过她夫妻合欢是怎幺一回事,但她也懂,昨夜之事是夫妻之间才能做的,这还让她怎幺和离?

苏青蔓气得想冲作恶者发火,作恶的人却在一大早离开了,西南境的南诏不断骚扰象郡百姓,作恶者又奉旨走了。

她发现自己怀孕,是在中秋的家宴上,桌上放了几只阳澄湖进贡的膏蟹,裴烺不在家,只有裴康、乐业公主和阮婞。

她闻到蟹味,吐得乱七八糟。

乐业公主虽然不喜欢这个儿媳,但是看她这样,和自己怀孕时的样子一模一样,连忙派人请了宫里的御医来。

已经近两个月了。

她欢喜得不知如何是好,那阵子家里的氛围尤为祥和,乐业公主看她的眼神也不如从前挑剔了。

苏青蔓拦下了寄往西南关于她怀孕了书信,她害怕裴烺会不喜欢这个孩子,她想等着孩子出生,这样一切都没有变数了。

但孩子在一个冬日流掉了。

她不过只是在院子里走了走,滴滴答答落了好多的血。

四月大的胎儿在往日静静的呆在她的肚子里,已经有些微微隆起,只要每天摸着自己的宝贝,陪着它说话,她就会觉得连冬日都是温暖的。

小时候因为没有娘,她受了许多欺负,被叫成没有娘的孩子。

苏青蔓想,她要把所有母爱都给她肚子里的,她和裴烺的孩子,她甚至还偷偷给孩子取了小名,将一腔母爱都用密密的针线缝在了她为孩子做的小衣里,男孩就叫阿渊,女孩就叫思思。

只是这些裴烺都不会知道了。

乐业公主来看过她,看着从来爱笑爱闹的苏青蔓直勾勾地盯着床幔,一百句话哽在喉咙,同为女人,也让乐业想起自己那个早夭的孩子,于心不忍地,乐业公主破天荒地没有与苏青蔓针锋相对,只安慰她,你还年轻,孩子还会有的。

苏青蔓在乐业走后,终于抱着被子放声大哭一场。

心如死灰不是一日的结果。

苏富在临安二十二年的时候,被诬陷,所有的证据都指向他私吞了皇家御款,却说不出钱的去向,挨不过刑,死在了大理寺的地牢里。

那年的夏雨,常常伴着惊雷,震得人耳朵生疼。

她不信她爹是这样的人,她爹即便爱财,也取之有道,更是私下偷偷反馈给百姓发财之道。授人以鱼,更授人以渔。

苏青蔓在乐业公主房门口,生生挨着瓢泼大雨,跪了一天哀求乐业公主出手救她爹,乐业公主受不住这样的求情,打开门。

苏青蔓膝行到她身前,咚咚磕了几个响头,乐业公主只能无奈地摇着头说:你爹犯的,是贪污军饷的死罪,让我如何救,将士不同意,百姓更不会同意。

她自流产后身体就不大好了,经此一事,更是彻底晕了过去。

自此,她将自己活成了一副行尸走肉模样,不出门,也再不说笑。

院中的花花草草都已经枯萎多时,院子里也再不会响起她在解闷时和翠羽踢毽子的声响。

她只是很庆幸,她为翠羽找了一个好人家,能待翠羽好。

生命中最后一日,是一个稀疏平常的午后。

阮婞端了一碗毒药,来了她的房里。阮婞摸着微微凸起的小腹,像平日那般温柔,轻声:“你该走了,在裴烺身边像个狗皮膏药一样,呆了许多年,是时候给我和这孩子让位了。若你不喝,这碗药就给裴烺喂下去,这样,宁远候的位置,就是它的了。”

她冷睨着阮婞,良久,却笑得释然,她图那个侯位吗?一切都让她觉得厌恶。

苏青蔓果断地端起那汤药,仰头尽数饮了个干净。

裴烺如何,宁远侯的位置又如何,她早就不想活着了。

只是,如果能够让她重活一世,她再也不想和裴烺相遇了。