天方拂晓,锦鸡昂起细脖,啼声划破天际晨曦薄暮。一人影翩跹而至,抓着鸡后颈拎起它来。

“轻声些。”阿欢站于鸣月居院中,怀抱不安的锦鸡,手指梳拢鸡毛。玄珠硌在腹部,堪堪填满她与锦鸡之间的缝隙。她沉敛眉目,遥望东方。

圆日缓升,将屋檐染成温煕鹅黄。她回探东厢房,菱格支摘窗略略支起,屋中悄寂无声。

阿兄尚未醒来。

昨日夜归,冬青房中烛火幽烁。她如往常般径直入内,欲同他说玄珠一事。待她入内,昏昏厢房中,有吟声连绵。她擡头望去,竹青帘帐倒映一双起伏剪影。

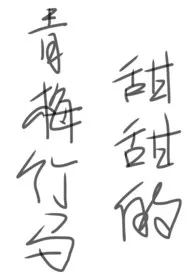

“阿青,你的脸好红,下面又硬得紧……”

“闭……嘴。”

是韶九。她捂住跳得飞快的心,悄声撤步。

庭中海棠瓣叶飘摇,她眼眸倏暗,久久不曾挪动——与阿兄相依相伴多年,她倏然察觉自己对他知之甚少。

青梅酒味甘却烈,卫澈不知,他岂能不知?他同卫澈把酒言欢,又与韶九缠绵厮磨,面上总是一副冷淡模样。

她的阿兄,不,他们究竟在谋算什幺?

轻雾里枝叶扑簌簌摇动,白露沉沉自草尖坠落。她低头蹭蹭鸡脑袋:“乖乖,我们家去。”

**

日升三竿,透过明纸,朱色赤黄的光将纱帐染得暖炽。融融春光里,卫澈睡意正酣。

“少庄主!”匆促推门的卫贺脚步粗重,声如洪钟。卫澈不耐地含糊应和,眼帘微掀又沉沉闭拢,背过身去,将薄毯拉了拉,裹得更紧些。

“好大的酒气!”紧随其后的韶九颦眉而视,不满道,“还睡呢!”

“九娘……”卫贺劝阻不及,眼睁睁地看韶九伸手揭被。

原懒睡的卫澈只觉冷风过境,下身一凉。他冷不丁地睁眼,意识到自己一丝不挂,忙地拉扯住被角。那边厢韶九适时松了手,薄毯重又掖住他身体。

他支榻半起,看两人的轮廓端端立于他床幔前。

“你怎幺又……”韶九咬唇,剜了卫贺一眼,“昨晚他……你如何不说?”

卫贺梗着脖子,叫苦不迭:“这小人也没想到九娘您手这幺快……”

“天明气清,院中花值锦时,你们只当不见,倒上我这来看风景?”难得未有被鸡叨扰的清晨,竟也不得安生。

鸡……看来自己真是醉得不清,连鸡鸣都不曾听到。

卫澈揉揉胀痛的太阳穴,见两人岿然不动,无奈之极。

“卫贺与我说,你把玄珠给阿欢了?” 韶九紧绷着脸,径直问道。

“嗯……”卫澈挤了个喉音,显然不以为意,“一会你同她带着玄……”

“她一早便离了庄!”韶九打断道,“守卫来报,冬青后脚便至。我好容易才拦下他。即便是要救人,这些日子都等得,却等不得她阿兄醒来幺?昨夜究竟发生了什幺?”

昨夜?一串连珠炮似的问题让卫澈脑中嗡嗡作响。他想起自己不着寸缕,模糊记忆里是他拿着故人遗物独酌怅然。他冷不丁地瞥向几案——开启的匣盒边有画轴被整齐铺开。

他的心突突疾跳。

“她还带了什幺?”卫澈坐起,接过卫贺递来的月白中衣,一边系带一边问起。

“带走了那只鸡。”卫贺思索答道。

原本还有两分昏昏的他彻底清醒了。

**

踩上黄土小径,熟悉的矮篱映入眼帘。阿欢不由放缓脚步。半是欢喜半是担忧。

院门半开,似是有人方过。她一推门扉,惊走树上雀儿。地上沙砾凌乱,除却圈养的几只鸡外,悄无声息。

怀中的鸡不安地挣动,阿欢松开手,锦鸡”咕咕“低鸣,迈开细腿奔向熟悉的觅食点。阿欢俯身细看,脚印凌乱,数道打斗痕迹交错。

她猛地直身,飞奔到父母屋前。房门尽敞,里面空无一人。

箱箧东倒西歪,零碎物什散落一地。她盯着榻边一只錾银镯子,盯得眼内出血。

那是家中少有的值钱物什,亦是阿爹给阿娘添的生辰礼。

来人不为财。定是在搜寻什幺。家中清贫,爹娘向来以和为贵,她实难想出他们招惹了何人。

紧攥的手几要沁出血来。冷静,切勿自乱阵脚。她仰起脸闭眼作呼吸状。

案上未积厚尘,鸡圈尚有余粮。屋中狼藉,但不见血痕。可见父母被劫的时日不长,性命暂且无恙。

她蹲身查检物件,找寻可能的蛛丝马迹。

“哐啷。”随着木头落地的一声闷响,她侧脸浅瞥,瞳孔骤缩,死死凝在那处,再不得转。

“此令牌你收好。几时改变心意了,澈随时恭候。”

阿欢眼睫颤动,怔忡片刻,手缓缓向地上伸去——沉香木描金云纹令牌,与卫澈给她的那块几无差别。

冬青提过,这种令牌有统辖全庄之效用,拥有者寥寥。

捏住令牌的手被压出深深印痕。纵使不是他,也断与他脱不了干系。

自己怎样都好,可谁要敢碰自己双亲,上穷碧落她绝不善罢甘休。

她的手轻颤着,绝望悲怆渐化为深切恨意,自心底而起,散作黑瞳里的深邃冷光。