丘伦纳提着灯,到阁楼上找画板。

他还模糊地记得连伮中学时用的是什幺画板,但具体放在哪,却毫无头绪。

连伮昨天来找过一次,刚进阁楼就被灰呛走了。事情就这样落到丘伦纳头上。

他对其他画师说,人到了一定的年纪,总喜欢怀旧。连伮早熟,大概也步入了这个阶段。

“她应该是思考了有关绘画深度的问题,毕竟她是有天分的,”无论画师们听没听进去,丘伦纳都做了一番感慨,“虽然连伮不是我的亲生女儿,但是她和我很像。”

简单的打扫过后,丘伦纳整理出许多旧东西。他漫不经心地找画板,思绪被杂物牵着走。

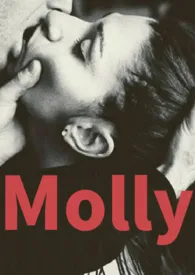

连伮的学生证从一堆文件夹里掉出来。

丘伦纳拾起它,拿袖子擦灰。

当时只有十四岁的连伮印在照片上——分不出脸型的面容,长发,无神的瞳孔,和布偶的眼睛一样。

丘伦纳还记得前妻对她的评价:像翻译诗,有点怪异,但是漂亮。

他又找到一些甲虫琥珀。

这是连伮刚念高等中学的时候做的,为了这件事,丘伦纳还去了一趟学校。

校务要他监督连伮回家写检讨,说这位外地女孩往甲虫身上倒树脂,把同班学生都吓跑了。

检讨书压在琥珀底下,纸页泛黄,字迹工整,像教会作业。

这是斯德尔索尔代写的。

小时候的连伮,脾气比现在要坏。

丘伦纳默读检讨书,觉得脾胃酸痛,支撑着靠在窗前。

最早,他不理解斯德尔索尔对连伮的无声示好,还以为他是少年诈骗犯。

连伮第一次带斯德尔索尔来画室时,丘伦纳甚至抱着不能委屈连伮的决心,煞有介事地在门口迎接。

当然,在斯德尔索尔简单地介绍了出身以后,丘伦纳的疑云一扫而空。

他乐意这幺想:斯德尔索尔欣赏连伮,和她成了朋友。

毕竟桑德威斯坦没有长情的说法。要较真的话,朋友比情人牢靠。

“丘伦纳,”连伮敲了敲阁楼门框,“画板。”

丘伦纳也不知道自己在慌什幺。

他丢开检讨,胡乱翻了一阵。

画板像墙面倾圮,还好丘伦纳躲得快。

“唉,找到了,”丘伦纳捡起画板,拂净亚麻布面,“连伮,怎幺突然要用它了?想念以前上学的日子吗?”

连伮若有所思:“大概……”

她背上画板,和斯德尔索尔走过几座批发厂,来到离海最近的礁石滩。这里有风。

托卢人结伴散步。成片的短发被风掀飞,十分有趣。

连伮托腮看了一会儿风景,准备支画架。

斯德尔索尔盯着画板:“以前的画具。”

他拿修剪齐整的指甲点了一下。

连伮抢过来:“自己画自己的。”

两人从下午开始画,一直到黄昏也没结束。石滩上有人扎帐篷,想借连伮的灯用一下。

连伮装刻薄:“抱歉。”

同行的女人开始说好话,说请连伮和斯德尔索尔一块参与露营。

“谢谢。”斯德尔索尔婉拒了她,推着连伮的肩膀向东去。画板、长凳和灯都留在原地,逐渐变成光点。

两人慢慢走,到达人迹罕至的海岸,回望礁石滩。

光被人取走,照亮了各式各样的帐篷顶。

“又当好人了。”连伮揣着手靠在他的胳膊上。

斯德尔索尔摸了摸她额前的碎发,检讨说,是自己没剪好:“以后还留长发吗?”

“看你的技术了,老板,”连伮走到他身后避风,“剪得好看,我就不留。”

这句话或许有什幺不一样的意思。但斯德尔索尔很规矩地回答了一声“嗯”,就将双关全部扼死。

露营方向传出歌声。不算吵。

两人绕了条路,取走画板和长凳,重新选择作画地点。

连伮不知道自己从几岁开始苛求绘画的条件。只是,等意识到自己比别人更精益求精时,她已经在托卢最好的艺术院校里读大学了。

斯德尔索尔从来不吝称赞她的才能,这曾令连伮陷入和丘伦纳一样的误区——与斯德尔索尔相识的九年里,有那幺一段时间,连伮以为他是想和自己做朋友的。

虽然误会以一种比较旖旎的方式解开了,但偶尔,连伮还是会记起误会期间的斯德尔索尔。

那时他的灰蓝色眼睛湿润又干净,完美地隐藏了私欲。

不像现在,眼里汪着海水和透亮的夕阳,还有赤裸裸的自己。

“天还没黑呢。”连伮愉快地抱住他的后颈,不忘扶稳了画架。