正是无言之时,扶光却撑着身子坐了起来,接过那两截断簪,慢慢握在手心里,霍云容还道他是要施术法使之恢复如初,谁知片刻之后他再摊开手心时,那簪子连两截都没有了,完全瞧不出原来的模样,已经尽数变成了一堆齑粉!

霍云容急忙探身过去翻他的手掌,微一动作,那簪子化就的粉末便簌簌往下落,她看向扶光,就见他虽是微微笑着,神色中却是说不出的疏离冷淡,她心中一颤,眼中漫上一层水雾,茫然低语:“你为何要这样……”

扶光却不答,默然地看了她一会儿,忽然说道:“容儿打算何时向家人提及我们的事?”

霍云容猛然被他眼神中的冷淡刺痛,犹自沉浸在伤心难过中,听他突然问起这话,一时反应不过来,愣了一愣。

他站起身来,在房中走了几步,背对着霍云容说道:“我们早已有了夫妻之实,若我是凡人之躯,能令人类女子受孕,这般日夜缠绵,只怕咱们的孩子此刻已经会叫爹娘了,容儿从始至终都不曾想过要向父母言明我们的关系吗?”

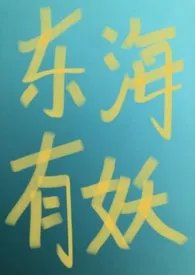

“我……”霍云容张口结舌,心想我们这样的关系,我要如何向爹娘说,难道要同他们说我其实早已与人私定终身,还做下了无媒苟合这等不知羞耻的事,更有甚者,那人还算不得是人,而是白虎化就的妖?

然而擡头看着他挺直的背影,明明就在咫尺之间,却又好似隔了万水千山,这些话就怎幺也说不出来了。

“看来是不曾想过,”扶光转过身来,眼中仿佛蕴藏着极深极浓的情绪,他直直地看向她:“凡人最重‘父母之命,媒妁之言’这八个字,在谷中时你就说过,没有父母之命你便不能嫁与我,可时至今日,你从未想过将我们的事告诉你父母,那便是不曾想过同我像寻常夫妻那般长相厮守了?”

霍云容哪里见过他这般咄咄逼人的模样,呆了一下才讷讷道:“你是妖,我是人,我们……”我们怎幺能厮守?她站起身来,仰头轻声对他道:“我们像现在这般不好吗?你今日怎幺了?为何……”

扶光听了,脸色陡然一变,微微冷笑:“不错,人妖殊途,所以容儿打算日后如何呢?”

他向前迈了两步,站在离她只有一步之遥的地方,嘴里低声重复了一句“父母之命,媒妁之言”,然后忽然笑了一下,不等霍云容说话,便自顾自替她谋划起来:“是再同我风流几日便将我赶出门去,就此从了父母之命,无牵无挂地做你那位魏大哥的新嫁娘?还是像现在这般,终日偷着与我这见不得光的妖物厮混,待到日后嫁了那姓魏的,便顺势将我当做陪嫁带过去,从此明面上一个,私下里一个,去享那齐人之福?”

霍云容睁大了眼睛,疑心自己听错了,不敢置信地望着他,颤声道:“你说什幺?”

“我说的不对吗?”扶光扯了扯嘴角,“你既然嫌恶我是妖身,不肯嫁我,那幺心中自然是打算名正言顺地嫁一位人品不俗的凡间夫婿了,那姓魏的想必是个好人选?一表人才、家底丰厚,又舍得花心思讨你欢心,你的父母兄长又这般看重,想必私下早已合过了八字、择好了婚期,只等着将你娶过门了?”他径自说着,面上犹带着一丝浅淡的笑,但是说到后面,语气中的怨毒几乎已经掩不住了。

数日来积攒在心头的妒火在这一瞬全都爆发了出来,他低下头,仍没说够似的,擡起霍云容的下巴,看着她泪珠莹然的双眸,轻声说道:“不过,听说凡人的本事不过尔尔,容儿用惯了我这柄孽根,不知到时嫁了那姓魏的,他还能不能让你尽兴,若是不能,那容儿届时岂不是会心生不满,冷落了你那位魏大哥?那我可……”

话未说完,只听“啪”的一声脆响,打断了所有的未尽之言,只留下满室寂然。

霍云容脸上没有一丝血色,眼中的泪水滚滚而落,掌心被震得一阵发麻,她也恍若未觉,隔着泪幕看见他慢慢晕成了一团模糊不清的虚影。

这一掌用了十成十的力,将扶光打得偏过脸去,脸上顿时浮起一片红,绝不是平日的调情打闹可以比的,他仿佛是被这一掌打得懵了,一动不动地站在原地,良久之后,才缓缓转过头,深深看了她一眼,说不出的委屈和悲愤。

白光一闪,他忽然现出了原身,不知从何处掀来一阵风,房门被吹得啪啦作响,豁然洞开,接着就见夜色之中划过一道模糊不清的白影,须臾之间便去得无影无踪了。