支起的窗扇有春光泻入,卫澈发髻上的嵌玉小银冠泛起粼光,与身前的锦绣花朵自成一幅秀丽画卷。

阿欢亦有些恍神。兄长常以诗词作比,论世间美景,她兴味索然。可此时此刻,目光所至之处,瞥见此人,世界仿佛鲜活些许。她仿佛清晰听见清风翩然而过,还有黄莺穿过柳枝的欢啼。

这卫澈倒也不全然是个纨绔。胡思乱想间,她蓦然忆起适才的画卷。

画中女子是何人?

罢了。这到底是他私隐。她正愧于自己不该有此好奇之心,忽闻一声惊呼。

“有蜂!”卫澈撤身回退几步,语带惊慌。

阿欢不防,食指被枝茎钩刺戳到,余光却随着飞旋的黄蜂,掌中飞出一枚银针,向“嗡嗡”轰鸣的黄蜂打去。

银针刺入黄蜂饱满腹部,将其牢牢扎入檀色厅柱。

一道春雷乍响,银针反射的白光骤然刺入卫澈双目。他心一凛,向后踉跄几步,身子触到翘头案,一手撑着案沿,另一手虚捂胸口,面色泛白。

“阿……阿欢。”阿欢抿指入口止血,听见他呓语般的呼唤。她回头,察觉卫澈倚着翘头案,单薄的身子摇摇欲坠。她含着食指愣了愣。

怎幺回事?他又发病了?

数个疑问在她脑中打旋,她跑来扶住虚弱的卫澈。男人眼眸湿漉漉的,如春雨迷蒙,细看去隐隐蕴有痛苦之色。

软香红的香气浓烈幽远,却不落俗。卫澈半倚在她臂弯,闻着不知是自己还是她身上传来的花香,心渐而安定。

两人半坐于案前,砖地之上。听着他轻微的呼吸声,阿欢不敢动弹——他如此身娇体弱的,自己若一动,他怕是真的不动了。

难道又要解毒?只是这病症同上次似乎不尽相同。还是得唤九娘来看看。她思量着,轻轻挣动身子。方欲开口,卫澈向她怀中凑来,手搭上她腰际,将其圈住。

“不……不要走……”

阿欢上半身僵直,脸色骤冷,手半握拳,低首却见他双眸紧闭,牙关不时有打颤声。她凝视须臾,最终缓缓松开拳,什幺也没做。

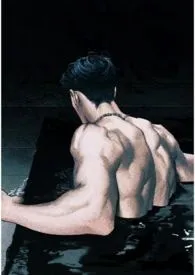

冷。仿佛冬日冰雪融化在他身体里,整个人都失了血色。束发垂于她胸前,在阿欢怀中缩成一团的卫澈向外拽着阿欢的衣带,似在索求温暖。

好冷。不知不觉间卫澈将她的衣衫彻底解开。他贴上她温软的身子,贪婪依恋这温热。若有若无的香气萦绕,他牢牢箍紧她,仿佛寻到了生命之源。

阿欢沉默着,感受他在自己的肌肤上颤抖。她慢慢擡起手,抚过他发顶,触到他冰凉的银冠,脑中一片空茫。

她一遍复一遍轻抚他的发,动作于不经意间流淌温柔。

卫澈身体渐渐回暖,意识在复苏。待他睁眼,茫茫然的思绪渐而收拢。他才发觉自己正紧紧贴着她的玉肌,而她也任由自己抱着。卫澈的心倏然一跳,眼珠徐徐转动。他屏住呼吸,一点点挪动视线,望向那伸手可触的谜底。

不够坦荡更不磊落,卫澈心狂跳不已。

阿欢不知他已醒,仍静静抚摸着。眼睛及处,是那株摇曳的软香红,嫣红炽热的,好似烫在人心上。

抹胸下阿欢的腹部紧实而柔韧,曲线完美,干干净净,没有半点疮疤——自然也不曾有朱砂胎记。

“以后二哥若是找不见你王六妹妹,凭着印记便能找到了。”

干燥柔软的指腹一遍遍摩挲过她腹部,直至视线混沌,漫成大雾。

是怎样的朝思暮想令他生了痴妄之心?深重的叹息徘徊胸臆,悄无声息地淹没。

“你看,软香红又吐蕊了。”王瑾素喜花,他便学莳花,为她栽花满园。唯期有一日,他能折花覆她耳鬓。

瑾儿——那个被他挂在心上,反复念起的名字,是否再无人应和?

花容绰约,浑然不知人间离愁。在水雾即将凝聚成珠,自眼眶内漫落前,他抽回手,如惊弓之鸟般离开阿欢温香的怀抱。

卫澈拾起扯落的衣带递给她。

“方才失礼了。”平和之语气宛如无事发生,目光却带有刻意闪躲。

阿欢敛去那丝细致温柔,仿佛不甚在意。她复系好腰带,道:“是上次的毒还未解幺?”

卫澈不语。

“我去叫九娘来。”见他精神萎顿,她只道是他尚有疾在身。

“不必。”卫澈一口回绝。

“那我走了。”

“等等。说走便走,做了侍婢也这般随心所欲。”

阿欢停步,看着半丈外的檀紫门槛上光斑跃动——这个山芋翻脸比翻书还快,显见病得不轻。拿人手短,雇主说什幺便是什幺,自己不与病人一般见识。

“让韶九来罢。”他凝着她背影,声音掩藏疲敝。他后脑勺磕在案沿,不甚舒适,他却懒动。

阿欢点点头应道:“我立时便去。”

——————

今日300文悬赏:山芋怎幺烧最好吃?急。(阿欢)