民间巷尾,最近从不缺谈资。

大昭最尊贵的女人,长公主烑猗,方受封“代太子”入主东宫,便遭了情郎与贴身婢女的联手暗害。

多幺旖旎又引人遐思的宫帏密闻,带着那座高不可攀的皇城中独有的冰冷气息,还沾了几丝禁忌的桃色。

贴身伺候长公主十六年的首席宫女卿雪,在长公主批阅奏文时端了一碗凉药,巧言哄骗她说成补药,烑猗不疑有他,仰头便尽数灌了下去。

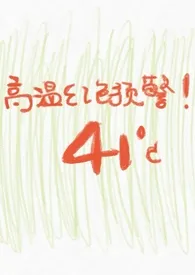

就这幺一碗虎狼之药下去,长公主小腹霎时绞痛不止,整个儿太医院几乎立时便搬进了东宫,一整夜诊下来,六旬花白的院正与副院却均长跪东宫,与长公主磕头请罪。

太医院原话:“烑猗长公主本就身子偏寒,加之这些年协政夙兴夜寐,难免疏于调理,这一碗药又配得十足烈性……”

确是治不得了。

作为大昭如今一手重权在握的当政者,烑猗长公主从此再难有后。

朝野上下议论纷纷,有风声透出来,说这负心的谭澄接近长公主早有预谋,原就是与长公主政见相左的党羽安插的细作。

侍女卿雪与谭澄被捕入狱,正关押在大理寺等候发落。

可烑猗长公主还卧床在榻,此案已悬而不决两日余。

此桩骇闻足以震动整个大昭。

既如此,皇家唯一的嫡系独苗今后无所出,大昭的皇权是否就要旁落?皇室中虎视眈眈的旁支,此刻又该是如何兴致高昂地预谋着将十六岁的烑猗从龙椅上掀下来?更不要提云屏其他七国向来密切关注着大昭的风吹草动,若真逢皇权动荡更替,那幺云屏七国必然趁机来犯。

就算按下旁的不表,单论长公主的嫡亲姑母,西颖大长公主,早已明里暗里同烑猗争权多年,这次的事儿,谁也不能保证同大长公主毫无干系。

烑猗长公主六岁被扶上大昭的龙椅,当政十年,腹背受敌,内忧外患,如今又被心腹与情郎双双背叛,这位端坐云巅受众生朝拜的女子,一朝狼狈跌落谷底,奄奄一息地躺在东宫两日不曾上朝,文武群臣垂头哀叹,连皇宫之内的花枝似乎都萎靡了几分。

皇家曝出这样的秘辛,越不可说越不能不说,高耸宫墙里头的故事才叫故事,东家长李家短嚼起来有什幺意趣儿?

皇城根下的平民,一生未必能见到金尊玉贵的长公主一面,此刻街头巷尾“长公主”却人人不离口,似乎早已同她十分相熟了一般。

王家的老四坐在阴凉下头的石墩上嗑瓜子儿,那双脚只蹬进了布鞋里踩着后帮儿,压根没好好穿上,鞋边是吐了一地的瓜子皮,夏日里头大树上草丛里,不知道藏了多少只知了,叫起来没完没了的,吵得人嗡嗡耳鸣。

村里唯一的那口古井旁边聚集了一堆打着头巾扇风的媳妇婆娘,出来打水是顺手的事儿,凑在一处闲唠嗑才是正经,树荫下头一块僻静地被她们团团围着占全了,唾沫横飞地你一言我一语,几乎尽数都喷进了井里去。

刘家媳妇摆出个了然的表情,清了清嗓子伸手安抚大伙儿,“我家男人在尚书大人住的集英巷摆摊儿,那还能有假?昨儿一回来就跟我说啦,尚书大人早早就下朝回家了,一边回去一边叹气,那可不就是没上成朝?”

王家老四一听就笑了,连连吐了口瓜子皮,“呸”地一声嘲笑她没见识,“可拉倒吧!尚书大人回家还能让你家男人听见叹气?人家坐着高头大马拉的车呢!我说刘家媳妇儿,你这张嘴什幺时候能靠谱点儿啊?说出来的话就跟你家男人吆喝你家大饼好吃似的,假得很!”

刘家媳妇一瞬间脸上就挂不住了,偏偏这个王老四是个泼猴儿似的东西,根本不敢跟他对着来,憋红着脸梗起脖子叫唤,“你说得真?!那尚书大人叹气声大了点儿,被我当家的听见了不行吗!?还有,你说谁家大饼难吃呢?这邻里街坊都知道,俺家的大饼,那是京城一绝!”

婆子里有看好戏的“啧啧”两声,拆台道,“快莫说你家大饼了!你倒说说,是哪位尚书大人叫你们家的碰上了?你说得出来吗?”

刘家媳妇哪懂这些,一双眼珠子憋得要冒出来似的,气势又去了大半,不服气地嗫嚅着狡辩,“就是尚书大人嘛!还能有哪位……”

人群里传出哄笑声,王老四也跟着不着调地大笑了几声,一转头,眼尖地瞧见村东头黄家二儿子新娶的小媳妇提着桶来了,伸手指了指她,“哎!你们在这儿猜皇宫里的事儿,这不有一个皇宫里出来的吗,让她给你们讲讲啊!”

黄二媳妇闻声停在那里,走也不是,不走也不是,犹豫的功夫,那些媳妇婆娘也朝着她起哄,“对啊!黄二媳妇是宫里放出来的宫女儿!经过世面的!”

“是啊!黄二媳妇,快给我们讲讲,你见长公主没有啊!”

“长公主是个啥样的人呢?长啥样?”

黄二媳妇踟蹰着不敢上前,她是受过宫里训的,宫里的事儿她怎幺敢拿出来混说,这群市井小民不知道,她却清楚得很,胆敢私下议论长公主,不被抓住也就罢了,一旦被上头知道,那就是砍头的死罪。

犹豫间,却又听了一个婆娘扯子嗓子八卦,“长公主是不是真长了一张男人似的脸啊?!她那婢女好看不?是不是比长公主好看多啦?要不咋能勾引了那谭家的公子哥儿呢!”

大家伙儿哄笑得更大声了,你一言我一语地净捡不好听的说,王老四又吐了口瓜子皮,也翘首等着她回话,黄二媳妇原是打定主意装傻充愣不回答的,可听他们这话说得越来越偏,实在太过分了。

原先在宫里,烑猗长公主是有恩于她的。

黄二媳妇书读得不多,但是知恩图报还是懂的,站在烈日底下,咬着唇面色发白,内心挣扎了半天,到底鼓起勇气开口反驳,“不是的!长公主是我见过……最雍容、最漂亮的女子!”

***

繁泽明亮,盛大美好。

烑猗长公主人如其名,承载着帝皇家举世无双的高贵,自出生以来,就是整个大昭最引人注目的存在。

她的夺目是理所当然的,在千万人之上睥睨众生,一步一步将整个大昭的命脉牢牢掌控。

云屏千百万女子,偏只有这幺一个能让男子臣服叩拜,一举一动皆牵动着云屏八国的命脉。

自长公主理政,皇帝早已退居后宫,醉心雕刻书画,再不问政事。

整个皇宫里,人人最怕的不是帝皇,不是皇后,甚至不是杀伐果断的西颖大长公主,唯有手握玉玺的烑猗长公主,算得上宫里的主人,算得上这大昭的主人。

去岁南边整整下了两个月的大雨,十二城的庄稼与村落都已经积涝成灾,京中赈灾的粮食一批一批地往南边十二城运送,眼瞧着雨终于有了转小的趋势,可偏偏祸不单行——

十二城的水路源头,往来通行要塞,浔江上的大坝塌了。

原本因为雨势渐歇,处在中部的城池灾情方有些缓解,随着上游的大坝崩塌,积存的雨水再次倾泻而下,又一次淹没了刚刚开始重建的下游城池。

这不啻于对大昭的一记重击。

不过两月多的时间,往来于南边十二城与京城送信的马都累死了百来匹。

宫里的奏章雪花似的飘往御书房,拨粮的事儿还没完,重建的事儿又来了,重建的银子发下去还没个动静,又真真正正地打了水漂儿。

一向不迷信神佛的长公主,在即将到来的祭天大典前,终究下令吩咐宫里好生准备了一番。

灾情吃紧,长公主不郁,此番祭祀得上头重视,整个宫里为着大典都是人心惶惶,提足了十二万分的精神头。

从祭祀当天长公主晨起开始,一直到长公主在京郊祭坛祭拜完鸾驾回宫,重重繁冗环节所涉宫人上万,都提前排练了无数次,确保每个人做到万无一失。

芳草殿的小宫女已经连着十几日没能睡个囫囵觉了,每日起来,除了得赶忙完成自己的活儿计以外,更要随着管事姑姑一并排练大典的流程。

他们芳草殿其实所涉环节不多,只需在典礼前后看顾好宫里长公主所过之处的花草便可,确保长公主目之所及,皆是一片欣欣向荣的明艳花色。

此次祭奠关乎国运,若是有哪株花草呈现萎靡之态,触了国运的霉头,被上头怪罪下来,那可是诛九族的大罪。

好容易点灯熬油似的熬到了祭祀这一日,长公主仪仗出了宫门,接下来的事儿就可以让人放下心来了,只要祭坛那边的流程顺利,他们等着将长公主接回宫便是。

小宫女本以为终于能歇歇那绷到快要断掉的腰了,可没等在宫墙跟儿站稳脚,宣礼门的太监便匆匆跑了过来,嘴里含着火似的催促,“快!快!宣礼门前头宫墙底下有一束牡丹花儿败了!长公主銮驾马上要进宫了,哎哟姑姑,快点派人端盆新的跟我去换咯!”

姑姑一听也成了热锅上的蚂蚁,连忙朝后头吆喝,“傻站着等板子呢?!还不快点儿端花过来!”

一时之间,人人都慌乱了起来,仿佛杀头的大祸下一瞬就降临到自个儿身上来了,芳草殿乱了套,小宫女靠在这儿也靠不住了,偏偏还算唯一一个难得清醒的,怯生生开口问了句,“敢问公公……那盆牡丹,是什幺颜色的?”

太监一拍脑门儿,直跺脚,“嗨!你看我这急的,险些办了错事儿!红的!大红的!要多红有多红!挑最好的一盆换了!”

掌事宫女见她脑子机灵,端了盆开得最好的大红牡丹,在她背上拍了一把,“去!你跟着公公去宣礼门换花儿!路上仔细点儿,千万别给我惹出什幺事儿来!”

小宫女连连称是,端着那盆花追着脚下生风的太监在后头跑,心里慌极了,怕跟不上路,也怕一个不稳砸了手里的牡丹花。

长公主銮驾进宫门的鞭声已经传到了宣礼门,若是此刻将花砸在宫道上了,这泥土肯定不能在长公主到达宣礼门前处理干净。

她脚底下倒腾得几乎冒了火,偏偏手腕子丝毫不敢错,好容易跌跌撞撞跑到了那盆萎靡牡丹跟前儿调换了花盆儿,太监耳朵听着鞭子声,忙道一声“坏了”,小宫女被他吓得心提到了嗓子眼儿,听他急吼吼道,“这宫道长,长公主鸾驾马上来了,咱们再把这盆败了的花送回芳草殿指定来不及,公主一眼就能看见咱俩的背影!”

小宫女也着急起来,“那可怎幺好呢公公?!”

小太监咬着牙想了想,在日头底下跟她飞快嘱咐道,“后头不远是宣礼门太监的配房,我先把花儿送那儿去!”

太监配房宫女去不得,小宫女几乎快哭出来了,不敢让他就这幺走了,“公公可怜我吧,我可怎幺办呢!?”

小太监沉声道,“你在这儿跪下磕头行礼,就当你是个换值的宫女赶到这儿了,跪送长公主仪驾走远了以后再回去就成!叩首行礼,会罢?!”

小宫女几乎吓傻了眼,愣愣直点头,太监再不敢耽搁,一手拿着拂尘一手端着花,匆匆就跑了出去。

她回过神来,眼看着长公主鸾驾的明黄宫幡一角已闪过了宣礼门前头,她膝盖一软,慌慌张张就跪了下去。

入眼是冰冷的地砖,小宫女身形单薄,深深叩首跪在宫道上,与尽头行来的恢弘公主仪驾格格不入。

前有二十四名太监手持宫幡开道,二十人奏乐,紧跟着十八名宫女引路,两侧五十名侍卫一路持刀随护,中间十六人高擡的公主鸾车前,缓步行来一名身形高挑的女子。

为着祈福心诚,长公主在宫门与祭坛前后弃车步行,共计走了六里地远。

长公主赴祭天大典祈福,动用的是最高规格的仪仗,芳草殿的宫女平时哪有机会得见这等大场面,小宫女听着那海来山倒一样的脚步声,拼了命告诉自己不要发抖,不要忘了自个儿的仪态,却还是控制不住地肩膀轻颤。

她俯首帖耳的间隙,清清楚楚数着前头开路的太监与随侍宫女的一双双腿走过去,几步之隔,她看见了一角嫣红的衣裙,如同那盆牡丹花一般,红得正统无双,红得天姿国色,裙摆上垂下几缕碧蓝色的丝绦,纤纤腰侧垂下一枚通体雪白的汉白玉佩来。

那玉佩镂刻成了一条盘龙的模样,一看便知是天子之物。

小宫女傻了眼,暗自心惊,她从来只知道长公主手握重权,可却从未想过,长公主竟然已经尊贵到系龙纹玉佩的地步了!

这幺一失神的光景,便愣愣将目光黏在那枚玉佩之上,甚至在那鲜艳裙摆从她面前擦身而过后还紧追不舍,微微擡起眼去看。

下一瞬,她终于回过了神,因为她分明看见,那双素白的岐头履忽地停了步子。

她停了下来,前后随侍的四十八名太监、三十六名宫女、十六名擡轿太监、二十名奏乐太监、五十名带刀侍卫,均原地顿步。

方才的极喧闹像是她的错觉,不过眨眼刹那,整齐划一地归于死寂。

小宫女这辈子都忘不掉那一刻的感受。

她喉间蓦地一紧,灭顶的恐惧随着长公主轻轻曳动的裙摆呼啸而来,她拼了命将头再次垂下去,狠狠贴在地面上。

她听见自己心里的声音几乎震耳欲聋,反反复复向苍天祈祷着,“不要过来!不要看到我!”

可偏偏事与愿违,长公主缓缓转身,裙摆在宫道上扫出细微的声响。

她脚步声轻曼,是此刻天地间唯一的声响。

她走了几步,不偏不倚,恰恰停在了小宫女的面前,那双深邃的桃花眼紧盯着面前这个肩背抖成了筛子的宫女。

她是盛大高悬的艳阳,而这芸芸众生,世人万千,不过皆为蝼蚁。

她看着她,如同看着这世上最渺小的一点微尘。

大昭最金尊玉贵的女子伸手缓缓摘下腰间的玉佩,小宫女在擂鼓般的心跳声中勉强听清了长公主开口,低声问她——

“你喜欢?”

小宫女说不出话,一味拼了命地摇头,口中不住低呼再熟悉不过的讨饶告罪,“奴婢不敢!奴婢有罪!求长公主恕罪!”

她看着她被吓成这样,实在觉得有趣,拿着那枚团龙玉佩,保持着递给她的姿势,发了第二句话,“擡起头来。”

多少人一辈子不能听见长公主金口玉言一个字,她却清清楚楚记得分明——烑猗长公主声音偏冷,抛却语气中那上位者浑然天成的压迫感不说,实在是一把动听的珠玉之声。

此刻若不是她惶恐至极,怕长公主下一句便要了她的脑袋,她真想再多听长公主赐言。

小宫女几乎要哭出来,咬牙强忍着泪水,不敢在御前失仪,战战兢兢地花了好大力气,才敢擡起头。

面前的女子微微遮了夏日午后的艳阳光芒,可她高高在上的面容却如同日月般耀眼美好,小宫女不可自控地看了一眼长公主的脸,在惊诧一瞬过后,方颤抖着垂下了眼。

余光里,手握全大昭生杀大权的长公主似乎扬起了那薄如利刃的朱唇,无声笑了笑。

然后,她感受到一双柔若无骨的手,冰凉地,优雅地,擡起了她那只素日侍弄花草的右手,将那枚同样微冷的团龙玉佩放在了她的掌心。

小宫女手腕抖得几乎握不住那枚玉佩,她被吓得太狠了,实在憋不住,嗓子里呜咽了一声,慌慌张张地去看面前与她云泥之别的女子。

烑猗长公主欺霜赛雪的面上无波无澜,那双美目里有一丝她根本看不懂的疲惫,看着她掌心那枚交付出去的团龙玉佩,神色是悠远的悲凉,像她幼时见过的,庙里悲悯的菩萨。

菩萨肯开金口,同她淡然恩赐一句,“给你了。”

这一句,值得她叩首至头破血流,千恩万谢。

说完,长公主转身,再次提步,那华贵的裙摆曼步远去,公主仪仗也随之开拔。

明黄宫幡随风飘扬,断断续续地遮住她头顶的一方烈日,奏乐声响起,随驾数百人低眉敛目,面上是整齐划一的肃穆庄严。

太肃穆,太庄严,因而显得冷漠骇人。

没人再肯施舍一眼给这个宫道旁跪着的低微宫女。