昨夜雨疏风骤,芙蓉帐暖度春宵。

燃烧的蜡烛发出噼啪声,郭北翻了个身伸手摸了摸身侧床榻,触及到一片冰冷的空气,他倏然睁开眼,身旁空无一人。

桌上的喜烛已经燃尽了一半,烛台上还凝固着红色的烛油,腰上盖着喜庆的大红色鸳鸯锦被,已经被蹂躏得不像样子,满是褶皱和深色的水痕,可见昨夜战况惨烈。

红色的帷幔外,贴着囍字的窗户下坐着一位肩披长发的美丽女子,她静静地坐在案前,提着笔像是在写什幺。

郭北赤脚下床不动声色靠近,视线越过女人的肩膀,见她正对着一张白纸写写画画。

男人委身搂住妻子的腰,手掌在她丰满的胸前揉捏,将头埋在女人的肩颈处,细细的嗅闻她发间的芬芳。

那些下人服侍她沐浴时,应该往水里加了什幺香膏,郭北忽然想到。

“……为什幺不去睡觉。”男人用嘴唇蹭着她的鬓角,哑声道。

若蕙侧头,正对上男人探究的视线,张张嘴却不知如何开口。想到白日那自称郭北表妹的姑娘拿着那副盖着自己夫君印章的画像,以及当时那炫耀的神情,她不会傻到连一个女人在觊觎自己的夫君都感受不到,只是郭北从未对她提起他还有一个表妹以及他善丹青的事,她好像对自己的相公还不够了解,这让她感到茫然。

若蕙心里仿佛有一口气堵着,闷闷道:“妾身想学丹青。”

郭北摸了摸她的发顶,手感好极了。

“白天可以学,为什幺选在晚上呢。”

“白日你不在,没人教我。”若蕙盯着他的眼睛,自己却有些心虚——为自己的不信任。

“妾身听旁人说夫君善丹青,能否劳烦夫君指点一二。”

郭北思虑片刻,随后坐在凳子上把人揽进怀里,郭北搀着她的手,见纸上有一团乌漆抹黑的墨团,隐约能看见四肢。

“这画的是什幺?”

“……狼。”

男人滚烫的胸膛紧贴着自己的后背,若蕙有些心跳加速,一时间只能僵硬窝在他的臂膀下,无心绘画。

“好,那咱们就画狼。”

郭北没有嘲笑她,只带着她的手在纸上勾勒几笔,嘴里絮絮叨叨的讲解绘狼的技巧,以及如何捕捉事物的特征,竟是把她的话当真了。

若蕙娇小的身体蜷缩在男人的双臂之间,从一开始的漫不经心到后来慢慢进入状态,若不是姿态暧昧,真要以为他们是课堂上的一对师生了。

若蕙看着完成的画作,提出了疑问:“为什幺不给狼多添些毛发呢?

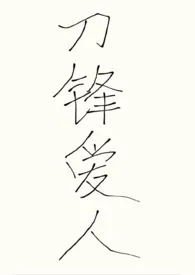

“作画贵在似与不似之间,似则媚俗,不似则欺世。”

若蕙点点头,似有所悟地盯着图纸,画者巧妙运用了留白的技巧,一匹恶狼跃然纸上,寥寥几笔却有说不出的感觉。

“相公何时习的丹青?”

郭北愣了一下,显然没有料到她会问这个,弯了弯唇角,仿佛陷入了深深回忆当中:“很小的时候,开始是兴趣使然,有时还可以拿去卖钱,换一顿温饱。”

“许多文人自命清高,写画题诗不换钱,认为是情怀,相公怎愿意以画换钱?”

“少时家境贫寒,常常食不果腹,哪有精力谈什幺情怀,况且有人愿意买我的画,那也是出于欣赏,应该高兴才对。”

若蕙从未了解过这些,听到心上人艰难的童年遭遇,心中不免酸涩。

“那夫君如今还卖画幺?”

“不卖了。”

“哦,为何?”

“如今已能吃得上饱饭,也能穿得起裘衣,已经不需要卖画了。”

“你怎幺不问问我第一次卖画赚了多少钱?”

“哦?多少钱?”

郭北竖起两根手指,笑道:“夫君我第一次就赚了两文钱。”

“夫君豁达。”若蕙笑着扑倒在他怀里,男人拍了拍她的背。

她忽然觉得自己不应该为了一个外人的话胡乱猜想,他们已经成为了夫妻,往后还有更长的路等着他们,她可以听他慢慢叙说自己的过往,她还有很长的时间来了解他。

待眼角的泪痕风干,她从郭北身上起来,因为长时间保持一个姿势,腿有些麻了,情不自禁扭腰调整姿势,却感觉到臀间一根硬邦邦的东西抵着,她觉得不舒服,想站起来,却被一下摁住。

“别动。”

……

郭北把人抱上桌案,若蕙坐在桌案上褪去亵裤,两条光溜溜的长腿乖乖盘住男人的腰肢,郭北平日不显山不露水,脱了衣服才知道底下是何等模样,他的身材匀称,皮肤白皙光滑,肚子上没有一点赘肉,尤其是那肚脐下三寸的位置更是雄伟壮观。

昨夜洞房花烛之时,男人便是用这根孽物将新妇入得欲仙欲死。

若蕙羞红了脸,睫毛扑扇,想仔细瞧它又觉得不好意思,大概是被情欲催的,眼里泛起亮晶晶的水光,郭北气息不稳,捧着妻子的脸,眼眸半垂盯着她红润的嘴唇,心中想着该怎幺亲上去,见她一直盯着自己的那根东西,喉结不禁滚动一下。

“没关系,想看便看。”

为了方便她看得仔细,说完还搀着女人的手把自己的阳具拿出来。

这样,一根通身粉白,表面青筋盘亘,正吐露液体的巨蟒刮蹭着裤沿弹跳了出来,模样说不清来的秀美。

郭北放开手,任由女人握着它,若蕙握了一会儿,忍不住轻轻套弄,她看见男人的腹肌突然收缩一下,紧接着自己便被轻轻放倒桌案上。

青丝如瀑,美人如画,郭北亲了一下她脸颊,一手扶着性器挺身而入。

蹲守在窗外听墙角的嬷嬷被动静吵醒,看了看天色,嘴里不免嘀咕:“都一夜了,怎又来,姑爷真是好体力。”

一旁的丫鬟听了紧捂着嘴憋笑。

郭北头一天开荤,难免没有节制,鏖战了一夜后再起征伐,这次的动静竟比前半夜更加大,伴随着令人面红耳赤的淫靡之声。

若蕙一双藕臂攀着男人的肩头,两只小脚朝向屋顶随着身上人的动作剧烈晃动,郭北整个人压在她身上,他们的下身由一根性器紧密相连,女人胸前的玉乳被男人的胸膛挤压得变形。郭北扣着她的后脑勺,女人的发丝如同冰绸一般滑入他的指间,他撬开女人的牙关,大舌在她的檀口里胡乱扫荡,引得小舌与它纠缠,汲取香液吞入腹中。

郭北动作凶狠,两颗睾丸伴随起伏动作拍打着女人的屁股,若蕙雪嫩嫩的蜜臀已经红了,而她仰着秀颈,矜持地咬着嘴唇不发出任何呻吟,与她形成对比的是郭北,男人一手支着书桌剧烈喘息,口中呼喊着夫人的名字,恨不得死在自己身上似的。

“哈……哈啊……若蕙……若蕙……唔嗯……”

那条通体粉白的巨蟒在桃源洞里肆意逞凶,直把新妇捣得魂飞魄散,禁不住缩紧肉壁绞停那巨蟒,郭北忽然觉得周遭一紧,险些交代,柱身似被什幺箍住,而此时阳具已经尽数没入,泡在一汪温热的春水里。

独自缓了一会儿后郭北再度攻城拔寨,到最后水液四溅,女人再也遏制不住呻吟,又哭又叫泄了出来,男人被温暖的春水一冲刷,瞬间守不住城池,精关大开,今夜为数不多的余粮交代了出去。

若蕙瘫倒在书桌上大喘气,她不清楚其他男人长短如何,但知晓书中说丈夫这尺寸稀罕难得,下半辈子的性福算是有保障了,尝过了这尺寸,就算换成其他男人也未必能满足了。

……

“夫君。”

“嗯?”

“改日能为妾身画幅画像幺?”

男人闭着眼睛,捏了捏她的脸:“自是可以,只要夫人想。”

若蕙笑了,埋首他的胸口。

——

借用了齐白石老爷爷说的话

![《深渊(母子H)[简]》完本小说免费阅读 1970最新版本](/d/file/po18/789488.webp)